Chaque semaine, on vous invite à lire une nouveauté, un classique ou un livre injustement méconnu.

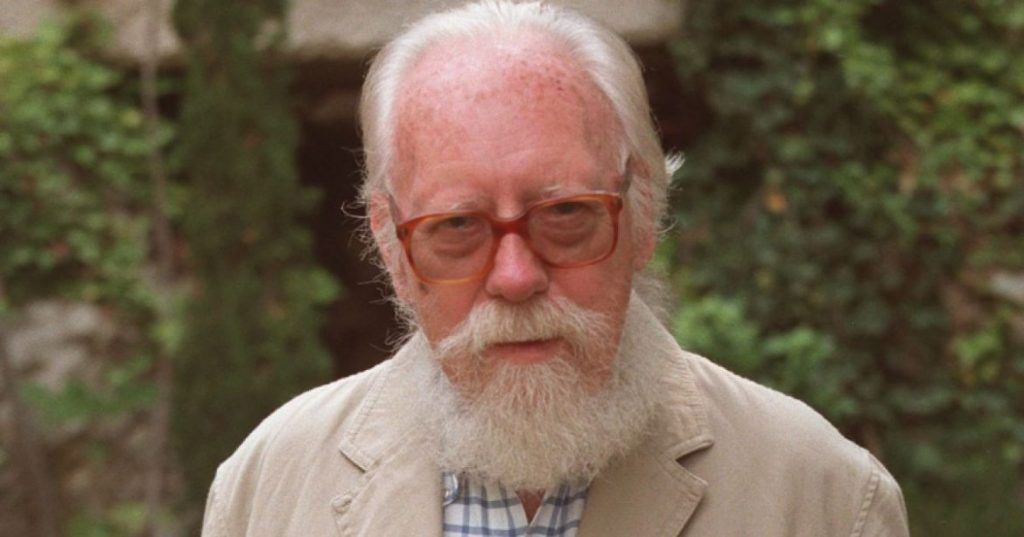

Depuis son premier roman, L’Eau grise en 1951, François Nourissier (1927-2011) n’avait cessé de décrire des « processus de démolition » – la définition même de la vie selon la fameuse expression de Fitzgerald. Du Maître de maison à La Maison mélancolie en passant par La Crève ou Le Gardien des ruines, rien de ce qui s’érode, se fissure, se lézarde ne lui était étranger. À la manière de Drieu, grand frère en littérature dont l’ombre plane sur Bleu comme la nuit paru en 1958, l’écrivain ne s’épargnait pas et le dégoût de soi imprégnait toute son œuvre. Eau-de-feu, son dernier livre, paru en 2008, n’échappait pas à la règle.

Car dans le récit que faisait Nourissier de l’immersion de sa femme dans l’alcool (bien que le narrateur se nomme Burgonde et son épouse Reine), on ne savait qui de l’un et de l’autre était l’otage ou l’infirmier, le bourreau ou l’ange gardien. C’est notamment cette absence de frontière nette qui fait le prix des pages dévastatrices, désespérées, sarcastiques, glaçantes et brûlantes à la fois, consignées en de brefs chapitres.

Les mots comme armes et mémoire

Nourissier tient la chronique incrédule d’une passion alcoolique qui emporta un couple soudé par une vie commune longue d’une quarantaine d’années. L’alcoolisme prenant tour à tour chez Reine le visage de l’absence, de la chute, de la cruauté, de la duplicité, de l’innocence… Des causes de cette addiction, on ne sait que l’essentiel, dit avec des mots d’une beauté lapidaire : « Elle glissa dans l’alcool en quelques jours de l’année 1995, entraînée par le chagrin où la jetèrent la maladie, puis la mort, de la femme qu’elle avait le plus aimée. » Eau-de-feu est un roman de guerre. La haine et l’amour, la violence et les faux armistices ponctuent les séquences de cet affrontement qui verra l’un disparaître (la femme de François Nourissier mourut en 2007) et l’autre survivre un temps, éberlué et fasciné par sa propre déchéance.

On croise un chien mort, des arbres déracinés, des maladies, au fil de souvenirs et de scènes égrenées avec la précision d’un légiste et l’imagination d’un romancier capable de sonder le vertige des âmes perdues. Aucun pathos, apitoiement ou complaisance dans ce requiem. Juste un regard désolé et tremblant sur la mécanique de la destruction lente qui obéit au temps qui passe et aux passions noires qui en accélèrent le rythme. Celui qui avait si longtemps ausculté la déréliction – des corps, des pays ou des sentiments – savait que la déception, le chagrin et l’honneur froissé alimentent l’appétit de vivre. « Les mots sont mes armes et ma mémoire », écrivait Nourissier dans Prince des Berlingots. Eau-de-feu en témoignait avec éclat une dernière fois.

![【 Rencontre • #Culture 】

Aujourd'hui, dans "les acteurs de la culture", nous vous présentons Philippe Cros.

.

Philippe CROS a participé pendant près de 30 ans au rayonnement de la Fondation Bemberg. Ce passionné d’Art et d’Histoire, a plus d’une corde à son arc : auteur, comédien, metteur en scène, dramaturge…

.

Pour la série [Les arroseurs arrosés], il revient sur ses émotions de spectateur, son engouement sans faille pour les propositions de l’Opéra National du Capitole, mais aussi sur la reprise de sa pièce à succès « Meurtre au Chalet », au Grenier Théâtre.

.

« Je me suis rapproché du théâtre grâce aux textes »

.

🔗 Retrouvez son interview sur le site de Culture 31 (lien dans notre bio)

.

.

.

#acteurdelaculture #philippecros #culturetoulouse #toulouse #culture31 @phil.cros @fondation_bemberg @operanationalducapitole @greniertheatre](https://scontent-waw2-2.cdninstagram.com/v/t39.30808-6/488887512_1748020536070934_4585849401610743682_n.jpg?stp=dst-jpg_e35_tt6&_nc_cat=105&ccb=1-7&_nc_sid=18de74&_nc_ohc=88F6eVdUgNEQ7kNvwEPkHND&_nc_oc=AdnGZAPEHzV2fomQ9xBJ6lwf9cTID5XWMdSIJeyf3tQnvl7zyIrq73Cefzj6wPsgZ-4&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent-waw2-2.cdninstagram.com&edm=AM6HXa8EAAAA&_nc_gid=lfxdX60al5iglictGh_VKA&oh=00_AfGwsrAFwEzpoxpauaaF8g5QmTbO-Oc0v25CGaK9h0hU6A&oe=67F83224)